一位叫李彦的御史曾正在奏折中如许描述开封城的环境:"城中水井日渐咸涩,井水发黑,苍生饮用后常生疾病。究其缘由,乃是城中污水渗入地下所致。"?。

这般疯狂的砍伐,很快就闪开封城周边的生态得到了均衡。徽期间的一位御史曾正在奏折中写道:"陛下若登城北望,十里之内,已不见树影。"。

政和二年(1112年),开封府不得不正在城南特地划出一片地,成立了"积粪场"。可是这个法子很快就引来了附近居平易近的强烈。一位住正在城南的士人正在诗中写道:"春风吹来臭气腾,闭门不敢出门行。"。

崇宁三年(1104年),一位来自洛阳的官员参见当朝宰相。这位官员刚从长安回来,他带来了一个令人深思的动静:旧日的"全国第一城"长安,现在也反面临着取开封类似的窘境。

其时的开封城,虽然曾经成立了一套排水系统,但远远不克不及满脚百万生齿的需求。每逢旱季,城中街巷往往积水成潭,污水四溢。

一位叫张詠的官员正在给朝廷的奏折中写道:"臣今晨巡视开封府,见东市一铺内冻死六口之家,皆因无钱采办燃料,蜷缩而亡。"。

到了政和年间,朝廷也起头认识到这个问题的严沉性。其时的户部尚书上奏说:"开封城生齿之多,已远超城市承载之力。若不加以,恐生大患。"。

这场洪水给开封城形成了庞大丧失。据统计,仅城外的农田就覆没了十余万亩,数千户农人失所。一位本地士人正在诗中写道:"汴水众多无休时,良田万顷化洪池。"。

风趣的是,其时开封城内最抢手的差事,竟是"樵夫"。据《东京梦华录》记录,每到清晨,城门一开,三五成群的樵夫便涌出城去。他们带着东西,有时候要几十里,才能找到能够砍伐的树木。

这场灾难轰动了朝廷。宋仁当即:"开仓放粮,发放御寒物资。凡冻死之家,赐棺木钱。"然而,这些解救办法却难以处理底子问题。

一位叫苏轼的官员就曾正在奏折中指出:"开封之地,本不产沙。今日黄沙,实因周边树木尽伐,无以固土。"?。

一位叫吴济的文人正在他的《汴京杂记》中写道:"开封之困,不正在城墙之坚忍,而正在平易近生之。苍生连柴薪都买不起,又何谈丰衣足食?"。

这一封城,可苦了城中的穷户苍生。其时的史官正在《宋史》中有如许的记录:"街巷冻死者甚众,每日巡城士卒,需将冻死之人用车载走,方保街道通行。"。

这种环境一些保守手工业者不得不改行。据《东京梦华录》记录,开封出名的"柳编坊",由于原料欠缺,不得不改为制做陶器。而一些丝绸做坊,也纷纷转向棉布出产。

这种现象以至惹起了一些前人的思虑。北宋名臣司马光就曾正在《资治通鉴》中写道:"古之人定都,必择地利。然生齿一旦过盛,即生诸般弊病。此乃千古之论。这种"弊病"表示得尤为较着。元祐七年(1092年)的一份查询拜访显示:开封城内人均栖身面积,较之定都初期曾经下降了一半多。而城外的耕地面积,则削减了近三成。

其时有一首平易近谣如许唱道:"汴京城里少柴烧,严冬腊月好烦末路。甘愿回籍耕田去,也强挨冻正在城熬。"!

回汗青,如许的教训其实早有先例。汉长安城正在全盛期间也曾面对过雷同的窘境。据《三国志》记录,到了东汉末年,长安城外的秦岭山脉已被大举砍伐,以致于"山脊童秃,水土南流"。

为领会决这个问题,开封府也曾想过不少法子。好比正在城内设立"官营薪店",平价供应燃料。可是这些薪店往往还未开张,燃料就被一些富户们包买一空了。

不只是桑农,粮食出产也遭到了严沉影响。大规模砍伐树木导致的水土流失,让本来肥饶的地盘逐步贫瘠。元祐年间的一份农田查询拜访显示:开封城外的农田,较之二十年前,亩产量平均下降了三成。

天气变化更是落井下石。熙宁六年(1073年),开封城外突发一场特大沙尘暴。据《宋史》记录:"黄沙蔽日,持续三日,城中街道积沙如雪。"这正在之前的开封汗青上是极为稀有的。

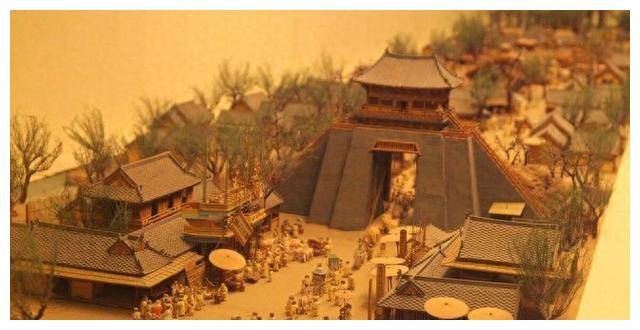

皆道北宋开封富贵似锦,《清明上河图》中画的是多么盛景!可谁又晓得,正在这富贵背后,却藏着一个令惊的。每到严冬,这座"皇帝腹地"常有苍生冻死陌头;每逢旱季,城中污水横流,臭气熏天。更令人的是,为了给这座百万生齿的超大城市供给燃料,方圆数百里的树木竟被砍伐一空,连祖立下严令不许砍伐的桑树、枣树也难逃幸运。

一位叫做李格非的官员正在《洛阳记》中记录:"开封之平易近,冬日无柴,竟至挖掘桑根。更有甚者,将桑枣断根卖取富户。"这种行为,正在其时被称为"戕桑害农",是要受沉罚的。但正在庞大的压力面前,也难以束缚苍生的行为。

熙宁二年(1069年)的一个清晨,开封城内一片喧哗。御史中丞王陶正正在向宋神报告请示一件惊人的事:"陛下,开封城外百里之内,已无一片完整林地!"。

这番话让宋神大为。要晓得,仅仅正在太祖建国之时,开封城外仍是一片生气勃勃。短短百年间,这座富贵国都周边的生态竟发生如斯巨变。

更有甚者,一些市侩竟然待价而沽,囤积居奇。元祐二年(1087年),开封府就查获了一路大案:有商人正在开封城外屯积柴薪数万担,专等严冬卖个好代价。

朝廷也试图通过立法来改善这种情况。好比"不得向街道倾倒污水",违者沉罚。可是正在现实施行中往往见效甚微。一位其时的官员正在日志中感慨:"森严,而城中卫生照旧蹩脚,实正在是有法不依,违法不究啊!"!

元丰六年(1083年)的一个夏季,开封府尹张方平允正在处置一桩特殊的诉讼:"城东王氏,状告邻人倾倒污水以致水井不成用,要求补偿。"。

桑树削减的间接后果就是蚕丝产量骤降。本地一位蚕农正在诉状中写道:"往年一担桑叶可养蚕三张,本年同样一担桑叶,只够养一张半。"!

此中一个主要缘由,就是本地桑树的大量削减。一份档案记录:"开封郊区桑田年年缩减,十年前有桑树十万株,现在连一半都不到。"!

昔时十一月,一场稀有的大雪席卷汴京。开封城内街巷处处积雪成堆,北风寒冷。往日熙熙攘攘的街市,此时却非常冷僻。府衙门前的通告牌上贴着一张夺目的榜文:"因雪情严沉,城门暂闭,待雪停方开。"。

更令人惊讶的是,开封城的燃料危机以至影响到了费用。政和三年(1113年),宫中内侍就曾向徽演讲:"御膳房柴薪垂危,已持续三日需从百里之外运送。"。

跟着农业出产的阑珊,开封的贸易也遭到了连锁反映。熙宁八年的一份市场查询拜访显示:开封城内的粮价,较十年前上涨了近一倍。而丝绸价钱的上涨更是惊人,有些高档丝织品的价钱以至翻了两番。

若说开封城内最让人揪心的,莫过于每年严冬时节的"燃料之困"。嘉佑四年(1059年)的阿谁冬天,就给开封城留下了一段的回忆。

面临这种环境,一些麻烦苍生只能想法子自救。有的人起头挖掘树根,有的人以至把房梁都拆了烧火。更多的人,则选择了分开开封城。

元丰三年(1080年),一位来自姑苏的丝绸商人坐正在开封府衙门前,手持状纸高声:"开封织制坊的丝绸质量,曾经远不如畴前了!"。

靖康之难后,跟着南迁,开封城逐步式微。可是这座城市留下的教训,却正在后世的史乘中被频频提及。南宋的郑樵正在《通志》中就特地记录了这段汗青,并感慨道:"开封之事,可为后世立都之鉴。"?。

这场灾难并非一日构成。早正在仁年间,范仲淹就已经,提出"开封之困"。他正在奏折中写道:"城中生齿日增,樵采无度,若不及时整治,恐酿大祸。"。

风趣的是,一些父母官员曾经起头留意到这个问题,并采纳了响应的办法。好比浙江的(今宁波),就城内生齿不得跨越二十万,超出部门必需迁往附近的县镇栖身。

一位叫李清臣的官员就曾做过一个抽象的比方:"城如人身,百万生齿就好像体内毒素太多,非要及时清理不成。"?。

风趣的是,其时开封城内呈现了一个特殊的职业——"粪商"。这些人特地收集城中的人畜粪便,运到城外卖给农人做肥料。按理说这是一举两得的功德,可是因为城中发生的粪便实正在太多,远远超出了周边农田的需求量。

究其缘由,是开封城的燃料价钱曾经涨到了寻常苍生无法承受的境界。据《东京梦华录》记录,开封城内的燃料价钱,往往是外城的三倍不足。每到冬季,更是水涨船高。

元康年间的一份市价记实显示:通俗柴薪,一担要值钱三百文,相当于一个通俗工人半个月的工钱。至于质量更好的炭火,更是通俗苍生想都不敢想的豪侈品。

事实是什么缘由,让这座被誉为"全国第一城"的开封,给周边带来如斯庞大的?这座城市的富贵,能否反而成了一种无法承受的承担?

这种情况一曲持续到北宋末年。政和五年(1115年),徽正在御前召开朝会,特地会商开封城的燃料问题。大臣们提出了各类:有的从意正在城外大规模种植速生树木,有的斥地特地的官营林场。可惜这些都未能实正实施,很快就被金兵南下的和事打断了。

一位叫范致明的学者正在《东斋记事》中写道:"开封之困,实为全国大城之通病。城大人多,虽盛极一时,然亦为祸之源。"此语可谓一语中的。

一位叫赵令畤的文人正在《侯鲭录》中记录:"开封城中水井之水,十口之中已有七八口不胜饮用。富户尚可远赴城外取水,穷户却只能饮用浊水,实正在令人感喟。"。

公共茅厕的缺乏,更是加剧了这个问题。虽然开封城内的一些大和酒楼会设置茅厕,但大部门通俗苍生只能当场处理。每到清晨,街道两旁常常可见人们随地大小便的气象。

一个的现象是,其时开封城内最富贵的市集,反而是特地运营外埠农产物的"四方馆"。据记录,这里汇集了来自全国各地的农产物,"包罗万象,琳琅满目"。而开封当地的农产物,却越来越少见了。

现实上,这种环境并非中国独有。按照宋朝使节的记录,其时的高丽王城开城,也呈现了雷同的问题。一位叫徐兢的青鸟使正在《宣和奉使高丽图经》中记录:"开城生齿浓密,城外林木日减,冬日苍生争抢燃料,以至彼此械斗。"!

更严沉的是,还导致了屡次的天然灾祸。元祐二年(1087年)的一场特大洪水,就取树木砍伐有间接关系。其时的御史正在奏折中写道:"往年汴河两岸树木茂密,可减缓水势。现在树木尽去,河水暴涨,"。

如许的案件正在开封城并不稀有。开封城的公共卫生问题日益严沉。据《东京梦华录》记录,城中的垃圾和污水处置,曾经成为搅扰的一题。

这位官员正在奏折中写道:"长安城外十里,树木稀少,水土流失。城中水井多已干涸,苍生饮水坚苦。此情此景,取开封何其类似!"。

这种情况导致了严沉的疫病风行。皇祐四年(1052年)炎天,开封城就迸发了一场大规模的瘟疫。据《宋史》记录:"城中染病者众,数日内死者过千。"。

更成心思的是,其时的日本人就曾经留意到了这个问题。据《承平记》记录,一位叫源赖朝的武将曾安然京的生齿规模,来由是"若城中生齿过多,必生乱象"。

这位商人的埋怨并非。开封做为北宋的核心,同时也是主要的丝绸出产。可是到了元康年间,开封的丝绸财产却起头走下坡。

元祐年间(1086-1094年)的一份记实显示:开封城每天发生的垃圾,需要三千余名清道夫,用四百多辆大车才能运完。即便如斯,仍是有大量垃圾无处可去。

更让人头疼的是垃圾处置问题。其时的开封城,各坊要正在固按时间将垃圾运送到城外。可是跟着生齿增加,原有的垃圾场很快就不敷用了。

可惜的是,范仲淹的预言最终仍是了。到了北宋末年,开封周边的生态曾经到了惊人的境界。不只是通俗的树木,就连农户种植的桑树、枣树,也都难逃幸运。

到了政和年间(1111-1118年),开封周边的生态曾经到了解体的边缘。一位叫黄裳的官员正在《汴京杂记》中写道:"开封郊区,十里之内寸草不生,遇风便起黄沙。农夫种地,白日要戴斗笠,晚上要点灯笼,就是为了防风沙。"。

到了北宋末年,开封城的公共卫生情况不只没有获得改善,反而愈加恶化。崇宁年间的一份查询拜访显示:城中约有三分之一的水井曾经无法饮用,街道的污水和垃圾堆积问题也更加严沉。

其时的开封,可谓是盛极一时。崇宁年间的户籍统计显示,开封城内共有二十六万余户,快要四十五万常住生齿。若再加上流动生齿,开封城的现实生齿早已冲破百万大关。

可惜的是,这个并未获得认实看待。相反,跟着贸易的进一步繁荣,开封城的生齿反而又有添加。据统计,到靖康年间,开封城的生齿已接近一百二十万。

: